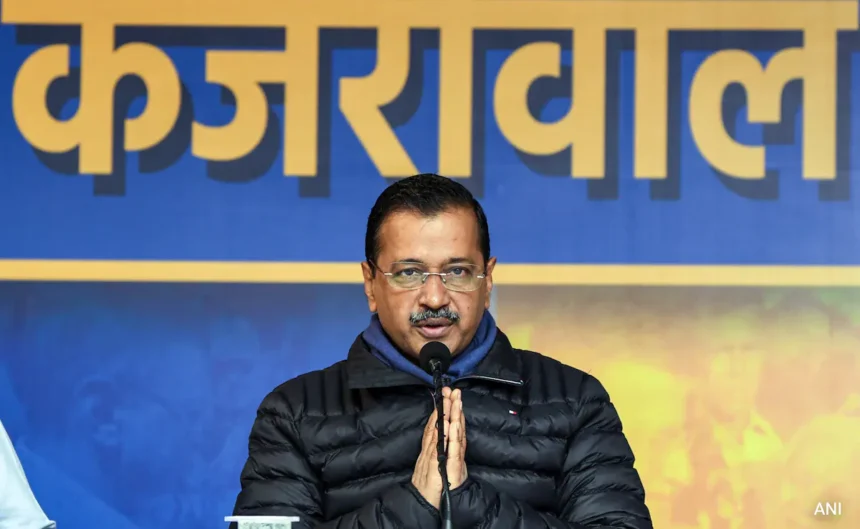

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. विदित है आप की हार और भाजपा की जीत हुई है. भाजपा को आप से केवल दो फीसद वोट अधिक मिले हैं. लेकिन इतने से दोनों के बीच 70 सीटों वाली सभा में 26 सीटों, यानि दुगने से अधिक का अंतर आ गया. भाजपा 48 और आप केवल 22 है . ऐसा ही चुनाव का जादू होता है. अब इनके कारणों पर विमर्श करने का कोई लाभ नहीं है. दिल्ली में आप की हार के बाद भाजपा ही आएगी यह हर कोई जानता था, इसलिए भाजपा के आने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ. लेकिन आशंका यह है कि आप जैसी पार्टी अब शायद ही अपने पुराने अंदाज में लौट सके. और यदि इस पर थोड़ा भी यकीन किया जाय तो इसका अर्थ यह भी होगा कि एक दशक पूर्व चकाचौंध के साथ भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर उभरने वाले अरविन्द केजरीवाल क्या राजनीतिक पटल से विलुप्त या अप्रासंगिक हो जायेंगे.

राजनीति में आप जैसे दल का उभार एक वैकल्पिक राजनीति का उभार भी था. इसमें कोई शक नहीं कि एक स्वयंसेवी संगठन की तरह इसका विकास हुआ और सूचना के अधिकार, भ्रष्टाचार उन्मूलन और इसी तरह के दूसरे मुद्दों को लेकर यह पार्टी सब के सामने आई. इसके पास राजनीतिक यूटोपिया अथवा विचारधारा के तौर पर अधिक से अधिक सुशासन ही था. जिस दौर में इस पार्टी का गठन हुआ वह पूरी दुनिया में विचारों के बिखराव का दौर था.

राजनीतिक यूटोपिया चाहे वह समाजवाद हो या धार्मिक राष्ट्रवाद जनमानस को संतुष्ट करने में अक्षम हो रहे थे. यह स्वाभाविक भी था. कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के फलसफे के दौरान यह बताया था कि अब तक के इतिहास में उत्पादन प्रणाली में बदलाव के फलस्वरूप सामाजिक राजनीतिक संरचना में भी बदलाव होते रहे हैं.

दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में मार्क्सवादियों ने भी इसे समझने की कोशिश नहीं की. वे हालिया तकनीकी बदलावों की अनदेखी कर रहे थे. इक्कीसवीं सदी के कुछ पूर्व से ही संकेत मिलने आरम्भ हो गए थे कि दुनिया एक मौन क्रांति के दौर से गुजर रही है. मशीनी क्रांति के बाद साइबर क्रांति ऐसी ही थी जिसे ठीक से राजनीतिज्ञों ने नहीं समझा. लेकिन किसी के समझने न समझने से कोई क्रांति रुकी नहीं रहती. साइबर क्रांति ने सिटीजन को नेटिजन में तब्दील करना शुरू कर दिया. सूचना केलिए पारम्परिक अख़बार और टीवी रेडियो अप्रासंगिक होते चले गए. अख़बार के छपने और रेडियो के प्रसारण तक किसी को धैर्य नहीं था कि वह सूचना हासिल करने केलिए सब्र करे. इन सूचनाओं के विश्लेषण केलिए अब एक मुक्त वातावरण था. दुनिया भर की राजनीति इससे प्रभावित हुई.

इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल और उनके मुट्ठी भर साथियों ने अधिक लोकतंत्र और विचार रहित जनवाद के फलसफे को केंद्र में रखते हुए एक आवाज दी और लोग उनके इर्द-गिर्द इकठ्ठा होने लगे. आप उस दौर को याद करें. दिल्ली में तब कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी. 2011 में बिहार विधान मंडल की एक संसदीय अध्ययन टीम के साथ मैंने दिल्ली सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली व्यवस्था का अध्ययन किया था.

अपनी आदत के अनुसार मैंने गहराई में जाकर चीजों को समझने की कोशिश की थी. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दीक्षित सरकार के कार्यों को देख कर मैं वाकई हैरान था कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी इस तरह काम किए जा सकते हैं. मैंने इस पर लिखा भी था. लेकिन आप ने जब भ्रष्टाचार और आमजन खास कर गरीबों की परेशानियों के प्रश्न उठाए तो इससे भी असहमत नहीं हुआ जा सकता था. दिल्ली में असमानता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है.

आवास, बिजली, पानी और नागरिक सुरक्षा की जरूरत गरीबों और निम्न मध्यवर्ग को अधिक है. निर्भया काण्ड ने उन्हीं दिनों लोगों को सकते में ला दिया था. इन्ही सब के बीच केजरीवाल ने अपनी राजनीति विकसित की और वे कांग्रेस के विकल्प बने. हालाकि केजरीवाल टीम ने शीला दीक्षित को जरूरत से ज्यादा बदनाम किया. यह जरूर था कि दिल्ली के लोग दीक्षित सरकार से अधिक बेहतर सरकार और व्यवस्था चाहते थे.

केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आमजन के लिए किये गए कार्यों के क्षेत्र में सचमुच कुछ अधिक अच्छा किया. इसकी तारीफ हुई और इसी का परिणाम हुआ कि लोग कांग्रेस को भूल गए. इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, उन्हें तरमीम कर लेना चाहिए कि आप वस्तुतः कांग्रेस की बी टीम थी. एक मुद्दे पर वह जरूर कांग्रेस से अलग थी कि सेकुलरवाद और ऐसे ही कुछ विचारों की गठरी माथे पर ढोने से उसने परहेज किया हुआ था. लेकिन सबसे बड़ी गलती केजरीवाल से यह हुई कि उन्होंने अपने दल को एनजीओ के चरित्र से अलगाने की कोशिश नहीं की. एक राजनीतिक दल की तरह उसे विकसित नहीं होने दिया. आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह मार दिया. अपने लगभग सभी पुराने साथियों को पर्जिंग ( शुद्धिकरण ) के द्वारा उन्होंने निकाल बाहर किए. यह तानाशाही का वही तरीका था जिसे स्टालिन और हिटलर ने अपने देश और दल में एक समय किया था. केवल अच्छे कार्य नहीं, उन्हें किए जाने के अच्छे तरीके भी होने चाहिए. साध्य ही नहीं साधन की शुचिता भी चाहिए. नेहरू यहीं याद आते हैं.

उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखने केलिए अनेक बार समझौते भी किए. जबरदस्ती कुछ करना और साथियों को किनारे करना एकाधिकारवाद को प्रोत्साहित करता है. प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास जैसे सहयोगियों को क्रूरता से किनारे करते हुए उन्होंने इर्द गिर्द चापलूसों की एक मंडली तैयार की. ऐसी चौकड़ी कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं दे सकती.

मुझे नहीं लगता केजरीवाल दिल्ली की जनता को यह यकीन दिला पाएंगे कि वह आत्मसुधार कर सकते हैं. अब ऐसा होना संभव नहीं दीखता. ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के अलावे तीसरे पक्ष की वैकल्पिक राजनीति का अध्याय फिलहाल भारतीय राजनीति की बहस से निर्वासित हो चुका जान पड़ता है. आज जब वाम-समाजवादी विकल्प लगभग समाप्तप्राय हैं, केजरीवाल का भारतीय राजनीति में विफल हो जाना दुखद प्रसंग कहा जाएगा. लेकिन इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार केजरीवाल हैं. जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ छल किया. यह भी कि एनजीओ की कार्य शैली किसी राजनीतिक दल को मजबूत कर सकती है ,किन्तु कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकती. उसके लिए विचार और विवेक की जरूरत होगी.