प्रेमकुमार मणि

(साहित्यकार और सामाजिक विश्लेषक)

जिन लोगों के पास 1980 के आसपास की सामाजिक-राजनीतिक स्मृति सुरक्षित होगी उन्हें उस दौर में इंदिरा कांग्रेस का जाति निरपेक्षता का एक नारा याद होगा. जनवरी 1980 के पहले पखवारे में लोकसभा के आमचुनाव हुए थे. 1977 में जनता पार्टी के आने के बाद पंचमेल विचारों की पार्टी जनता पार्टी बिखर गई थी और अंततः लोकसभा को बीच में ही भंग कर चुनाव कराने पड़े थे. उस विषय में अधिक बात करना विषयांतर होना होगा. सच्चाई यह थी कि न केवल जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई थी. एक हिस्सा चरण सिंह के साथ मिल कर काम करने लगा था. इंदिरा गांधी के पास कम्युनिस्टों के एक हिस्से सीपीआई का साथ हुआ करता था. वह भी इस बार नहीं था. अलग-थलग पडी इंदिरा की मुसीबतें समझी जा सकती थीं. उत्तर भारत में जाति-केंद्रित कोटा-पॉलिटिक्स का आरम्भ कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया था, जिस के दबाव में केंद्र सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, ताकि पिछड़े तबकों की राजनीतिक बेचैनी को शांत किया जा सके. इस आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान केलिए सुझाव हासिल करना था. ऐसा प्रतीत होता था राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ी इंदिरा कांग्रेस कुछ खास हासिल नहीं कर सकेगी. चरण सिंह के नेतृत्व में सोशलिस्ट, विभाजित कांग्रेस का एक हिस्सा और कम्युनिस्ट शक्तियां थीं जो आज की तरह बहुत अधिक विभाजित और कमजोर नहीं थीं. ऐसे में इंदिरा कांग्रेस का केंद्रीय नारा था –

जात पर न पात पर

इंदिरा जी की बात पर

मोहर लगेगी हाथ पर .

कांग्रेस का चुनाव चिह्न गाय-बछड़ा चुनाव आयोग ने फ्रिज कर दिया था और दोनों कांग्रेस को नए चुनाव चिह्न आबंटित हुए थे. इंदिरा गांधी को मिला था पंजा, जिसे लेकर मजाक उड़ाया जाता था. लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तब लोग हैरान रह गए. इंदिरा कांग्रेस को 1971 के चुनाव से भी एक सीट अधिक मिली थी. जहाँ तक मुझे स्मरण है उसे कुल 352 सीटें मिली थीं. चुनाव के समय इन्दिरा गाँधी की सरकार नहीं थी अन्यथा धाँधली के आरोप लगे होते. चुनाव बाद बीपी मंडल कांग्रेस में शामिल हो गए. 1981 में उन्होंने रिपोर्ट समर्पित कर दी. सब जानते हैं कांग्रेस ने उसे ठन्डे बस्ते में रखा. 1990 के 7 अगस्त को विश्वनाथप्रताप सरकार ने वह पिटारा खोला और फिर जो हुआ उस से सब परिचित हैं. यह स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि सामाजिक विमर्श में जाति के प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. यह बड़ी उपलब्धि थी. सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर संशोधन के साथ इसे न्यायोचित करार दिये जाने के बाद आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कांग्रेस नेता सीताराम केसरी, जो राव सरकार में सामाजिक न्याय मामलों के मंत्री थे, ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी.

लोगों को यह भी मालूम है कि अंततः केसरी को किस तरह बेआबरू कर के कॉंग्रेसियों ने अध्यक्ष पद से हटाया था. लेकिन सब से बड़ी बात कि राजनीति में मंडल इफेक्ट का परिणाम क्या आया ? जैसा मैंने समझा है, इस के बाद समाजवादी बिखर गए और समाजवादी राजनीति के नाम पर उत्तरप्रदेश और बिहार में जातिवाद उभर आया. पिछड़े वर्गों के राजनीतिक उभार का फायदा पिछड़े वर्ग की दबंग जातियों ने उठाया. समाजवादी लोग जाति पर इतने केंद्रित हुए कि सभी आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को भूल गए. जाति तोड़ो, दाम बांधो, भूमि सुधार, राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा जैसे नारे वे भूल गए. समाजवादी राजनीति का केन्द्रक अंततः एम-वाई समीकरण रह गया. और सब मिल कर नतीजा यही आया कि भाजपा का राजनीतिक ग्राफ बढ़ता चला गया. कार्य नहीं, परिणाम परखा जाता है. जाति केंद्रित राजनीति पर जोर देने का नतीजा कुल मिला कर राजनीति में दक्षिणपंथ का उभार निकला.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है 1990 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल ने बुला कर उन्हें यह मंत्र दिया था कि आप लोग जातिवार जनगणना की मांग कीजिए. यह होनी चाहिए. नीतीश कुमार इतने अभिभूत हुए कि इसे गुरु-मंत्र मान लिया. जैल सिंह कितने बड़े समाजशास्त्री और राजनेता थे सब को पता है. राष्ट्रपति बन जाने पर भी इंदिरा परिवार की दुम बने रहने में गौरवान्वित होने वाले थे. आश्चर्य है कि तब के युवा सोशलिस्ट नीतीश ने एक चापलूस कांग्रेसी को अपना गुरु मान लिया. लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात है इस कास्ट सेन्सस को राजनीतिक मुद्दा बना लेना. याद किया जाना चाहिए 2011 में इसी नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग भी बनाया.

यदि सचमुच यह कास्ट सेन्सस इतना गंभीर मामला है तो हमें ब्रिटिश सरकार की अभ्यर्थना करनी चाहिए कि उसने 1881 में ही इसकी शुरुआत की. उसके तात्कालिक नतीजे यही आए थे कि समाज में जातिकेन्द्रित विमर्श आरम्भ हो गए. जाति संगठनों का बनना शुरू हो गया. इस बीच राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना मुश्किल हो गया. पिछड़े वर्गों के अधिकतर नेता इन जाति संगठनों में उलझ गए और राष्ट्रीय आंदोलन सवर्ण जातियों का अड्डा बनता चला गया. उन्नीसवीं सदी में जोतिबा फुले ने महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद विरोधी जिस राष्ट्रीय सामाजिक क्रांति का उद्घोष किया था इस जातिवादी राजनीति के कारण पिछड़ गया. बीसवीं सदी में आंबेडकर के जाति-विनाशक प्रस्तावों और सक्रियताओं को देखना चाहिए. बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जातिवाद और वर्णवाद के विरुद्ध आवाज उठाई. लाहौर के जातपात तोड़क मंडल की सक्रियताओं पर विचार करने की जरूरत है.

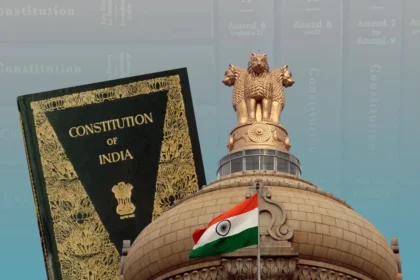

जाति और वर्णवाद का विरोध एक चीज है और जाति आधारित जनतंत्र दूसरी चीज है. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का फलसफा जैसे ही हम स्वीकारते हैं हम आधुनिक लोकतान्त्रिक ढाँचे को जातिकेन्द्रित बना देते हैं और जातिप्रथा को स्वीकार लेते हैं. वस्तुत: यह ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की बड़ी जीत है. यह आधुनिक समाज के व्यक्ति केंद्रित भाव का निषेध करता है. यह हमें समूह या भीड़ में धकेलता है. इस सामाजिक गतिकी को हमें समझना चाहिए.कुछ लोग व्यवस्थित रूप से प्रचार करते हैं कि जाति ब्राह्मणों या किसी खास ग्रन्थ ने प्रतिपादित कर दी और लोगों ने यह स्वीकार लिया. यह मूर्खतापूर्ण बात है. दरअसल यह एक विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में पनपा और कुछ लोगों द्वारा खाद पानी दिए जाने के कारण विकसित होता रहा. एक वनस्पति है स्पायरोगयरा. उसके अलग-अलग सेल अथवा कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती हैं और इकट्ठे भी एक लड़ी के तौर पर रह सकती हैं. इसी तरह जाति की संरचना होती है.

भारत में जातियां रही हैं और उसके कुछ नुकसान हैं तो फायदे भी रहे हैं. इसी के कारण अनेक सांस्कृतिक हमलों को भारतीय समाज ने झेल लिया. किन्तु इसके कारण हम राजनीतिक हमलों को नहीं झेल सके. इस नफे-नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए. कोई चीज थी जो धर्मांतरण के बावजूद नहीं खत्म हुई. एक नाई यदि मुसलमान बना तो तुर्कनाऊ बन कर रहा. ब्राह्मण मुसलमान बना तो शेख-सैयद बन गया. मुसलमानों और ईसाइयों में भी जातिप्रथा बनी हुई है. अरूंधती राय के उपन्यास गॉड ऑफ स्माल थिंग्स में सिरियन ईसाइयों के उच्च बोध को आप देखें कि किस तरह दलित ईसाइयों के प्रति वे क्रूर होते हैँ. जाति के प्रश्न पर अत्यंत सावधानी पूर्वक काम करना होगा, अन्यथा रक्षा में हत्या होने की आशंका बनी रहेगी.

अब भारतीय जनता पार्टी या व्याकरणिक तौर पर एनडीए की सरकार ने जातिवार जनगणना का फैसला ले लिया है. लोगों को याद होगा जब इस सवाल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे थे तब भाजपा के अनुराग ठाकुर ने उठ कर कहा था-‘ जिसकी जाति का खुद पता नहीं है वह जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा है.’ यह भाजपा का संस्कार है. मैं उस सदन में होता तो अनुराग से पूछता कि अपनी ही जाति का सही इतिहास बता दो ठाकुर! भारत में चार हजार से अधिक जातियां हैं. जातियों के भीतर जातियां हैं. हर जाति की उत्पत्ति एक खास परिस्थिति में हुई. बाहर से आए हूण और आभीर अंततः राजपूत और अहीर बन गए. एक ही नस्ल के बघेल कहीं कुर्मी हैं, कहीं राजपूत तो कहीं अनुसूचित अछूत. राजपूत गुजरात में ओबीसी हैं, बिहार, यूपी में सामान्य जाति में. तुलसीदास की जाति गुसाईं थी. उत्तरप्रदेश में वह ओबीसी में है. अनेक ब्राह्मण वर्ण की जातियां ओबीसी में हैं. कुमारिल भट्ट अपने समय के दिग्गज वेदांतिक ब्राह्मण थे, आज उनकी जाति बिहार यूपी में ओबीसी में है. जो लोग जाति के चक्रव्यूह को नहीं जानते वे कुछ अधिक थिरक रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब इसे लेकर अपनी राजनीति पजा रहे थे तभी मैंने लेख कर सावधान किया था. उन्हें लग रहा था वे भाजपा को फंसा देंगे. भाजपा ने उन्हें फंसा दिया. कल राहुल ने सरकार के फैसले की सराहना की. एक टाइम लाइन की मांग की. उतना चलेगा. बिहार में जाति की डफली बजा रहे लालू की राजनीति का अब क्या होगा! अधिकतर पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ और भाजपा के साथ खड़ी हैं. भाजपा के नीतिकार जानते हैं कि अंततः इससे फायदा उन्हें होगा. भाजपा अपने भगवा मंच पर सामाजिकन्याय का नाच कराएगी और लोग देखेंगे. इसीलिए इस जातिआधारित जनगणना को लेकर मैं बहुत उत्सुक कभी नहीं रहा. यह आंकड़े जुटाना है. जाति के स्तर पर भी जुटाना ही चाहिए. लेकिन यह कोई प्रोग्राम नहीं है कि इसका ढिंढोरा पीटा जाय.

प्रोग्राम होना चाहिए समान शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी जैसा मुद्दा. प्रोग्राम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति पंद्रह हजार करोड़ के मकान में नहीं रह सके. उसे जब्त कर राष्ट्रीय संपत्ति बनाया जाय. कैसे कोई विवाह के आयोजन में पांच हजार करोड़ रूपए खर्च करने की अश्लीलता करेगा और सरकार देखती रहेगी. इन चीजों पर ध्यान जाना चाहिए. रोजगार और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम फिसड्डी हो रहे हैं. राष्ट्रीय सामाजिक सद्भाव कमजोर हो रहा है. इन सब को ठीक करने हैं. जाति का हजार साल पुराना धुन हमें कहीं नहीं ले जाएगा. जाति के सम्बन्ध में एक ही प्रोग्राम है कि इसे हर स्तर पर ख़त्म करना है. आधुनिक लोकतांत्रिक समाज से इसका कोई मेल नहीं हो सकता. यह उस पुरानी सामाजिक व्यवस्था में संभव था जब व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं था. कार्य शुचिता आज लगभग टूट चुकी है. हमें नये जाति-निरपेक्ष सामाजिक फलसफे की ओर बढना होगा. इसके लिए संकल्प की जरूरत होगी. इसलिए उद्घोषणा हो – जाति तोड़ो, गिनो नहीं.

जाति तोड़ो, गिनो नहीं