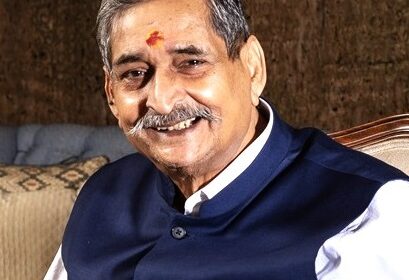

हेमंत शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)

कल घर में गणपति बप्पा पधारे.या यों कहिए कि गणपति पधारे. उनके बप्पा तो पहले से हमारे ईष्ट हैं. अथर्व ने उनका स्वागत किया. अथर्व गणपति का ही एक नाम है. अथर्व मुदित हैं गणपति प्रसन्न. घर में उत्सव, उल्लास और उमंग. हमारी परंपरा में शिव की उपासना के जितने साक्ष्य और स्थान मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा जिस देवता के मंदिर हैं, वो हैं गणेश. विनायक हर उस जगह पूजे ही जाते हैं जहां शिव का स्थान है. लेकिन शिवालयों से इतर भी विनायक सर्वत्र हैं. गणाध्यक्ष की उपाधि उनके प्रसार को विस्तार देती है. देवस्थान पर गणेश होते ही हैं. क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश है. विष्णु संकल्प के ईष्ट हैं. लेकिन पूजन का प्रथम प्रणाम पहले गणेश को और फिर उनकी अनुमति और आशीर्वाद से किसी और का पूजन. गजकर्ण इसीलिए सर्वाधिक पूजित देव हैं.

उत्तर भारत में शिव, हनुमान और देवी के मंदिर प्रचुर हैं. वहीं दक्षिण में विष्णु के जितने मंदिर हैं उतने उत्तर भारत में नहीं. लेकिन पूजन पद्धति में दोनों जगह गणेश अव्वल है. गणपति सर्वव्यापी हैं. कारों के डैशबोर्ड, विवाह या शुभ आयोजनों के पत्र, कार्ड, चित्रकारों-मूर्तिकारों के विषय, घरों के मुख्यद्वार, बैठकखानों के अलंकरण, शुभ और धार्मिक लेखों के प्रथम शब्द, यहां तक कि सिनेमा, धारावाहिकों, कार्टून कार्यक्रमों और बाल कथा साहित्य तक गणेश का एकक्षत्र वर्चस्व देखने को मिलता है. इसलिए गणेश की व्यापकता और भारतीय जीवन में उनकी उपस्थिति के समकक्ष कोई और ईष्ट देव आपको नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों है कि गणेश इतने गहरे भी हैं और इतने प्रिय भी. इतने पूज्य भी हैं और इतने प्रतिष्ठित भी. गणेश शुभांकर हैं. विघ्नहर्ता हैं. कुशल प्रबंधक हैं. आदि लेखक हैं. सृष्टि के पहले लिपिकार हैं. शास्त्रों के ज्ञाता हैं. ऋद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी हैं. शुभ (समृद्धि) और लाभ उनकी संतानें हैं. बुरी नजरों के वे दुश्मन हैं. लोक में सबसे ज़्यादा उनकी व्याप्ति है. वे प्रकृति प्रेमी हैं. दूब घास से प्यार करते है. पर्यावरण प्रेमी हैं इसलिए मोर, सांप, चूहों के साथ रहते हैं. चित्रकार और मूर्तिकार भी सबसे ज्यादा उन्हीं पर प्रयोग करते हैं. वे गणनायक हैं. गणपति हैं.

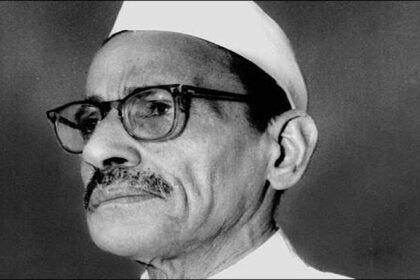

बालगंगाधर तिलक ने गणपति के इसी लोकाधार को देखते हुए उन्हें भारत की स्वतंत्रता के सांस्कृतिक विद्रोह का ज़रिया बनाया. क्योंकि गणेश लोकप्रिय और सर्वप्रिय देवता हैं जिन्हें सभी जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग मानते हैं. हमारे शास्त्रों और परंपराओं में गणेश का अर्थ विघ्न बाधाओं के समूल नाश से है. मनुष्य जीवन भर शुभ और अशुभ के बीच की फिसलन वाली सड़क पर संतुलन बनाते दौड़ता रहता है. ये संतुलन ही गणेश है. शिव और पार्वती के पुत्र गणेश प्रकृति की शक्तियों के एक विराट रूपक हैं. इस रूपक के लिए असंख्य मिथक हैं. देखने में सब कुछ अजीब है, लेकिन उनमें गहरे अर्थ छिपे हैं. उनके रूप में प्रकृति और मनुष्य के बीच संपूर्ण सामंजस्य का एक आदर्श प्रतीक गढ़ा गया है, जो जीवन प्रबन्धन की मिसाल है. कुंवारे गणेश बैरागी है. विवाहित गणेश गृहस्थ जीवन के प्रतीक है. दक्षिण में उन्हें कुँवारा और उत्तर भारत में शादीशुदा मानते हैं. छात्र से लेकर बुजुर्ग तक गणेश जीवन के हर चरण की ज़रूरतों के देवता है. वे इकलौते देवता हैं जो ज्ञान की देवी सरस्वती, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और शिव के कारण शक्ति तीनों के निकट हैं.

गणेश की शारीरिक संरचना की भी एक दार्शनिक दृष्टि है. उनका मस्तक हाथी का है. चूहा उनका वाहन है, नंदी उनका मित्र और अभिभावक है. मोर और सांप परिवार के सदस्य हैं. पर्वत आवास है, वन क्रीड़ा स्थल, आकाश तले निवास यानी छत नाम की कोई चीज है. उनका प्रचलित रूप गढ़ने में नदी की बड़ी भूमिका रही है. मान्यता है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक छोटी-सी आकृति गढ़ी. गणेश को मां ने अपने उबटन से बनाया था. एक बार मां पार्वती ने हल्दी और तेल से बना उबटन लगाया. जब वह उबटन उनके पसीने में भीगकर त्वचा पर सूख गया तो मां ने उसे झाड़ दिया. उस झड़े हुए उबटन से गणेश का जन्म हुआ. इसीलिए उन्हें विनायक कहा गया. विनायक का अर्थ है, विना(बिना) नायक(पुरुष की मदद के) के उनका जन्म. फिर उसे गंगा में नहला दिया. गंगा के स्पर्श से आकृति में जान आई और वह विशाल हो गई. पार्वती ने उसे पुत्र कहा, तो देवताओं ने उसे गांगेय कहकर संबोधित किया.

विनायक के गजानन बनने की कथा भी रोचक है. माता पार्वती ने इस जीवधारी पुतले को द्वार पर प्रहरी के रूप में बैठा दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को अंदर न आने दे. फिर वे स्नान करने गईं. कुछ ही समय बाद शिव उधर आ निकले. उनसे सर्वथा अपरिचित गणेश ने शिव को भी अंदर जाने से रोक दिया. इस पर शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया. पार्वती ने देखा तो वे बहुत दुखी हुईं. तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया. तभी से गणेश, गजानन, कहलाए. गणेश के शिरोच्छेदन की घटना चतुर्थी के दिन ही हुई थी. बालक की आकृति से पार्वती बहुत दुखी हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और अतुलनीय उपहार भेंट किए. इंद्र ने अंकुश, वरुण ने पाश, ब्रह्मा ने अमरत्व, लक्ष्मी ने ऋद्धि-सिद्धि और सरस्वती ने समस्त विद्याएं प्रदान कर उन्हें देवताओं में सर्वोपरि बना दिया.

एक संदर्भ यह भी है कि एक बार मां पार्वती और भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिक व गणेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया. दोनों ने अपने पुत्रों को दुनिया का तीन बार चक्कर लगाने को कहा और विजेता को इनाम के रूप में सबसे स्वादिष्ट फल देने का वादा किया. यह सुनकर कार्तिक अपने मोर पर बैठकर दुनिया का भ्रमण करने निकल गए लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश ने अपने माता पिता के ही चारों ओर चक्कर लगाना शुरु कर दिया. जब उनसे इस बात का कारण पूछा गया तो वे बोले कि उनका संसार स्वयं उनके माता पिता हैं, तो वे समस्त संसार का भ्रमण क्यों करें? इसी को बाद में गणेश परिक्रमा कहा गया. जो आजकल राजनीति का मूल मंत्र है.

गणेश, गणपति के रूप में गणों के अधिपति हैं. उन्हें जल का अधिपति भी माना गया है. उनके चार हाथों में से एक हाथ में जल का प्रतीक शंख है. दूसरे हाथ में सौंदर्य का प्रतीक कमल है. तीसरे हाथ में संगीत की प्रतीक वीणा है. चौथे हाथ में शक्ति का प्रतीक परशु या फरसा है. यह सर्वमान्य है कि काव्य के छंद की उत्पत्ति प्रकृति में मौजूद विविध ध्वनियों से हुई थी. गणेश, छंद शास्त्र के आठों गणों के अधिष्ठाता देवता हैं. यह भी एक कारण है कि उन्हें गणेश नाम दिया गया. प्रकृति में हर तरफ बहुतायत से उपलब्ध हरी-भरी दूब गणेश को सर्वाधिक प्रिय है.

शास्त्रों में उल्लेख है कि आम, पीपल और नीम के पत्तों वाली गणेश की मूर्ति घर के मुख्यद्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.गणेश के मिट्टी से जुड़ाव का एक प्रमाण यह भी है कि अगर कुछ नहीं है तो भी ज़्यादातर मिट्टी के गणेश बनाकर ही पूजे जाते है. गोबर गणेश तो बहुत लोकप्रिय हैं. गणेश के प्रति सम्मान का अर्थ है कि प्रकृति में मौजूद सभी जीव-जंतुओं, जल, हवा, जंगल और पर्वत का सम्मान. उन्हें आदि देवता, देवताओं में प्रथम पूज्य और आदि पूज्य भी कहा गया है. किसी भी शुभ कार्य का आरम्भ करने के पहले उन्हें पूजने की परम्परा है. गणेश जी को वक्रतुण्ड कहा गया है. यानी जिनकी सूँड़ मुड़ी हुई है. गणपति की प्रतिमाओं में कहीं कहीं उनकी सूँड़ बाईं ओर और कहीं दायीं ओर मुड़ी मिलती है. बाईं तरफ़ मुड़ी सूँड़ की मूर्ति घरों में और दाहिनी तरफ़ सूँड़ वाली मूर्ति मंदिरों में स्थापित होती है. शरीर का दॉंया हिस्सा आध्यात्मिकता से जुड़ता है. इसलिए तांत्रिक परम्परा में सूँड़ दॉंयी ओर होती है. शरीर का बायां हिस्सा ह्रदय यानी भौतिक वास्तविकता से जुड़ा होता है. इसलिए घर में रखने वाली मूर्ति की सूँड़ बायीं ओर होती है.

गणेश को मोदक बहुत प्रिय है. मोदक को जिस आकार में बनाया जाता है, उसमें ऊपर की ओर त्रिकोण बनता है. तंत्र विद्या में ऊपरी की ओर उठता त्रिकोण, आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है. जबकि नीचे की ओर बना त्रिकोण, भौतिक सत्य का प्रतीक है. यह संतुलन का भी प्रतीक है. यानी भोग वाले लड्डू में भी साइंस है. भगवान गणेश चलते फिरते नहीं हैं. एक जगह बैठकर वे लिखने पढ़ने का काम करते हैं. उनका पेट निकला हुआ है. शरीर भारी है. बेशुमार लड्डू खाते है. डायबिटीज़ के खतरे के सारे लक्षण उनमें हैं. ऐसे में हमने उनके भोग का क्या इन्तज़ाम किया? गजाननं भूत गणादिवेशितम्, कपित्थ जम्बू फलचारूभक्षणम. यानी कैथा और जामुन उनके प्रिय भोग हैं जिसे आयुर्वेद में मधुमेह की दवा मानते हैं. यानी गणेश का प्रबन्धन, उनका लेखकीय कौशल, प्रकृति से उनका तादात्म्य सब कुछ वैज्ञानिक है.

शायद यही वजह है कि गणेश लोक में हर तरफ व्याप्त हैं. इसी कारण गणेश पूजा के जरिए समूचा राष्ट्र उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करता है. गणेश चतुर्थी केवल महाराष्ट्र से जुड़े हुए सीमांत प्रदेशों में ही नहीं मनाई जाती है. गणपति पूजा जापान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलय, जावा, सुदूर मैक्सिको और तिब्बत तक में पहुँच गयी है. इन देशों में बहुतायत से गणेश प्रतिमाओं का उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि गणेश पूजा की विश्वव्यापी मान्यता है. उन्हें गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता था. गणेश भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं. सब देवताओं की पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान है. वेदों में ‘नमो गणेभ्यो गणपतिभ्वयश्चवो नमो नम:’ अर्थात गणों और गणों के स्वामी श्री गणेश को नमस्कार. शास्त्रों में गणेश जी का वर्णन करते हुए लिखा गया है-

वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि सम प्रभ

निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा॥

अर्थात्- जिनकी सूँड़ वक्री है, जिनका शरीर महाकाय है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, ऐसे सब कुछ प्रदान करने में सक्षम शक्तिमान गणेश जी सदैव मेरे विघ्न हरें.

हमारा शरीर पांच तत्त्वों से निर्मित है और इन तत्त्वों के पाँच अधिदेव माने गए हैं-आकाश तत्त्व के शिव देवता, वायु तत्त्व की भगवती देवता, अग्नि के सूर्य देव और पृथ्वी तत्व के श्री गणेश देवता हैं. गणेश जी गज मस्तक हैं अर्थात वह बुद्धि के देवता हैं. वे विवेकशील हैं. उनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त कुशाग्र है. हाथी अपनी याददाश्त के लिए जाना जाता है. हाथी की भांति उनकी प्रवृत्ति प्रेरणा का उद्गम स्थान धीर, गंभीर, शांत और स्थिर चेतना में है. हाथी की आंखें अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं और उन आँखों के भावों को समझ पाना बहुत कठिन होता है. शासक भी वही सफल होता है जिसके मनोभावों को पढ़ा और समझा न जा सके.

गज मुख के कान भी इस बात के प्रतीक हैं कि शासक जनता की बात को सुनने के लिए कान सदैव खुले रखें. यदि शासक जनता की ओर से अपने कान बंद कर लेगा तो मुश्किल होगी. शासक को हाथी की ही भांति शक्तिशाली एवं स्वाभिमानी होना चाहिए अपने एवं परिवार के पोषण के लिए शासक को न तो किसी पर निर्भर रहना चाहिए और न ही उसकी आय के स्रोत ज्ञात होने चाहिए. हाथी बिना झुके ही अपनी सूँड़ की सहायता से सब कुछ उठा कर अपना पोषण कर सकता है. शासक को किसी भी परिस्थिति में दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहिए.

गणेश जी सात्विक देवता हैं उनके पैर छोटे हैं जो कर्मेन्द्रिय के सूचक हैं. पैरों को, शरीर के ऊपरी भाग, जो सत्व गुणों का प्रतीक है, के अधीन रहने चाहिए. चूहा उनका वाहन है. चूहा बहुत चंचल और बिना बात हानि करने वाला है. चूहा किसी बात की परवाह किए बिना किसी भी वस्तु को काट कर नष्ट कर सकता है. गणेश जी की चार भुजाएँ चार प्रकार के भक्तों, चार प्रकार की सृष्टि, और चार पुरुषार्थों का ज्ञान कराती है. हाथों में धारण अस्त्रों में पाश राग का; अंकुश क्रोध का संकेत है. वरदहस्त कामनाओं की पूर्ति तथा अभय हस्त सम्पूर्ण सुरक्षा का सूचक है. उनके सूप-कर्ण होने का अर्थ कि वह अज्ञान की अवांछित धूल को उड़ाकर उन्हें ज्ञान दान देते हैं.

गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था. जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी गणेश पूजा का विधान है. गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं. गणेश जी का माथा काफी बड़ा है. अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं. इनकी बुद्घि कुशाग्र होती है. गणेश जी का बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए गणपति की आंखें छोटी हैं. अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं.गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं इसलिए इन्हें गजकर्ण या सूपकर्ण भी कहा जाता है. अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं. गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा है. कान के कच्चे नही है. वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं.

बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के भी संकेत देते हैं. गणेश जी के सूप जैसे कान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप बुरी चीजों को छांटकर अलग कर देता है उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुंचती हैं उसे बाहर ही छोड़ दें. गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है जो उनके हर पल सक्रिय रहने का संकेत है.यह हमें बताती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए. शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग-अलग महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख-समृद्वि चाहते हो उन्हें दायीं ओर सूंड वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए. शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बायीं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश की पूजा फ़ायदेमंद होती है.

गणेश जी का बड़ा पेट हमें बताता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचाना सीखें. बचपन में गणेश का परशुराम से युद्ध हुआ था. इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया. इस समय से ही गणेश जी एकदंत कहलाने लगे. अपनी इस कमी को उन्होंने अपनी विशेषता बना लिया. गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला. गणेश जी का अस्त्र कुल्हाड़ी इस बात की प्रतीक है कि हमें भौतिकता से जुड़े हर बंधन को काटना होगा. आज गणेश को भुलाने का असर प्रकृति के साथ-साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ा है. कभी तिलक ने एक सांस्कृतिक चेतना के लिए गणेश को अपना नायक बनाया था. आज समय है कि हम गणेश के मूल तत्व को अपने चिंतन का नायक बनाएं और उस प्रकृति, उस पृथ्वी को बचाने में जुट जाएं जो हमारी उत्पत्ति का सबसे अहम तत्व है और जिसके नायक स्वयं विनायक हैं.

एकदंताय विद्महे । वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥

Related Stories

Uncover the stories that related to the post!